キになる言の葉 ミになる話

2022近代文学ゼミ「まほろば幻視行」道中記 -その2-

千 葉 幸 一 郎(日本文学科 教授)

(承前)

2日目の8月29日は晴れて最高気温34℃の予想。予定通り9時25分にホテルを出発し、目の前のJR奈良駅から9時40分発「まほろば万葉線」高田行きに乗車した。10時ちょうどに柳本駅に到着。「山の辺の道」探検のスタートを記念し、駅でパシャリ(写真1)。

2日目の8月29日は晴れて最高気温34℃の予想。予定通り9時25分にホテルを出発し、目の前のJR奈良駅から9時40分発「まほろば万葉線」高田行きに乗車した。10時ちょうどに柳本駅に到着。「山の辺の道」探検のスタートを記念し、駅でパシャリ(写真1)。

探検隊一行はまず東へ向かい、天理市トレイルセンターを目指す。サンダル履きの猛者もいるが、あえて見ないふりをする。本当はこの先にある長岳寺で猫ちゃんたちと戯れたいところだが、お昼時間を考えて今回は断念。期待していた隊員たち、申し訳ない。

地図によれば、トレイルセンターから大神神社までは約5.2kmで、所要時間は90分。探検隊が大きな2つの巨大古墳(行燈山古墳、渋谷向山古墳)を過ぎると……

味酒 三輪乃山 青丹吉 奈良能山乃 山際 伊隠萬代 道隈 伊積萬代尓 委曲毛 見管行武 数数毛 見放部八萬雄 情無 雲乃 隠障倍之也

うま酒 三輪の山 あおによし 奈良の山の 山の間に いかくるまでに 道のくま いさかるまで つばらにも 見つつ行かむを しばしばも 見さけむ山を 心なく 雲の かくさふべしや)

と額田王が詠んだ三輪山がはっきりと正面に姿を現した(写真2)。おそらくメンバーの普段の行いが良かったのだろう。

と額田王が詠んだ三輪山がはっきりと正面に姿を現した(写真2)。おそらくメンバーの普段の行いが良かったのだろう。

三輪山の枕詞「うま酒」から「昼間から三諸杉で一杯やりたい!」と思ったもののまだまだ道半ば、ホテルに戻るまでは我慢しよう。

* * *

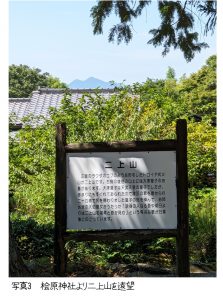

さらに30分くらい歩いて桧原神社に到着。ここから二上山を遠望する(写真3)。二上山といえば、

さらに30分くらい歩いて桧原神社に到着。ここから二上山を遠望する(写真3)。二上山といえば、

宇都曽見乃 人尓有吾哉 従明日者 二上山乎 弟世登吾将見(うつそみの 人にある吾や 明日よりは 二上山を 弟と吾が見む)

という大来(大伯)皇女の歌が思い浮かぶ。題詞に「移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大来皇女哀傷御作歌二首」とあるように、弟の大津皇子が謀反の疑いをかけられて非業の死を遂げたことを悼んだ歌である。

また、二上山にまつわる文学作品といえば、中将姫伝説をもとに創作された折口信夫『死者の書』(昭和18)も忘れがたい。

去年の春分の日の事であつた。入り日の光りをまともに受けて、姫は正座して、西に向つて居た。日は、此屋敷からは、稍坤によつた遠い山の端に沈むのである。西空の棚雲の紫に輝く上で、落日は俄かに転き出した。その速さ。雲は炎になつた。日は黄金の丸になつて、その音も聞えるか、と思ふほど鋭く廻つた。雲の底から立ち昇る青い光りの風--、姫は、ぢつと見つめて居た。やがて、あらゆる光りは薄れて、雲は霽れた。夕闇の上に、目を疑ふほど、鮮やかに見えた山の姿。二上山である。その二つの峰の間に、あり/\と荘厳な人の俤が、瞬間顕れて消えた。後は、真暗な闇の空である。山の端も、雲も何もない方に、目を凝して、何時までも端坐して居た。

郎女の心は、其時から愈々澄んだ。併し、極めて寂しくなり勝つて行くばかりである。

ゆくりない日が、半年の後に再来て、姫の心を無上の歓喜に引き立てた。其は、同じ年の秋、彼岸中日の夕方であつた。姫は、いつかの春の日のやうに、坐してゐた。朝から、姫の白い額の、故もなくひよめいた長い日の、後である。二上山の峰を包む雲の上に、中秋の日の爛熟した光りが、くるめき出したのである。雲は火となり、日は八尺の鏡と燃え、青い響きの吹雪を、吹き捲く嵐--。

雲がきれ、光りのしづまつた山の端は、細く金の外輪を靡かして居た。其時、男嶽・女嶽の峰の間に、あり/\と浮き出た 髪 頭 肩 胸--。

姫は又、あの俤を見ることが、出来たのである。

(『折口信夫全集 第廿四巻』中央公論社、昭和49年。169〜170頁)

春分の日および秋分の日の夕方、中将姫は、双耳峰である二上山の雄岳(写真3右側のちょっと高い方の山)と雌岳の間に「荘厳な人の俤」を見たのであった。姫は翌年の春分の日を心待ちにしていたものの、夕方になって急に雨が降り出す。「荘厳な人の俤」を見ることが叶わなかった姫は、夜になって屋敷から姿をくらますのであった……。気になる続きは、実際に本文に当たっていただきたい。

* * *

桧原神社を後にし、玄賓庵、狭井神社を横目に見ながら進んで、お昼に大神神社に到着した(写真4)。このお社は日本最古の神社とも言われ、拝殿しかないことでも知られる。三輪山がご神体なので、本殿がないのである。前回、率川神社を紹介した際に触れた三島由紀夫の『奔馬』には、この大神神社も登場する。

桧原神社を後にし、玄賓庵、狭井神社を横目に見ながら進んで、お昼に大神神社に到着した(写真4)。このお社は日本最古の神社とも言われ、拝殿しかないことでも知られる。三輪山がご神体なので、本殿がないのである。前回、率川神社を紹介した際に触れた三島由紀夫の『奔馬』には、この大神神社も登場する。

参拝後、門前の食堂で、三輪そうめんと柿の葉寿しという奈良二大名物の昼食をとる(写真5)。ちょっと炭水化物過多のような気もしないでもないが、これからもたくさん歩くので良しとしよう。

参拝後、門前の食堂で、三輪そうめんと柿の葉寿しという奈良二大名物の昼食をとる(写真5)。ちょっと炭水化物過多のような気もしないでもないが、これからもたくさん歩くので良しとしよう。

* * *

月曜日の昼過ぎのせいか観光客も少なく、閑散としている商店街を通り抜け、三輪駅に着く。13時40分発の電車に乗って「万葉まほろば線」を奈良方面へ戻り、途中の天理駅で下車。そこで近鉄に乗り換えて西へ向かい、さらに平端駅で近鉄京都線に乗り換えて北上する。近鉄郡山駅を過ぎると、左手に郡山城の姿が見えて来る。2016、17の2年間、奈良工業高等専門学校まで電車通勤をした時の記憶が蘇った。劉希夷の詩「代悲白頭翁」にある「年年歳歳花相似 歳歳年年人不同」の句が頭をよぎる。

西ノ京駅で下車し、目と鼻の先にある薬師寺へ。 ともに国宝である東塔と東院堂は必見である。せっかくなので、東塔を背後に記念撮影(写真6)。国語の教科書で、佐佐木信綱の「ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一ひらの雲」という短歌に触れたことがある方も多いだろう。なお、アーネスト・フェノロサが東塔を「凍れる音楽」と評したと言われることがあるが、これは出典がはっきりしていない、いわゆる都市伝説の類なのでご注意を[i]。

西ノ京駅で下車し、目と鼻の先にある薬師寺へ。 ともに国宝である東塔と東院堂は必見である。せっかくなので、東塔を背後に記念撮影(写真6)。国語の教科書で、佐佐木信綱の「ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一ひらの雲」という短歌に触れたことがある方も多いだろう。なお、アーネスト・フェノロサが東塔を「凍れる音楽」と評したと言われることがあるが、これは出典がはっきりしていない、いわゆる都市伝説の類なのでご注意を[i]。

本尊の薬師三尊像はもちろん素晴らしいが、東院堂の聖観世音菩薩像の方が個人的には好みである。和辻哲郎は『古寺巡礼』の中でこの仏様を「恐らく世界に比類のない偉大な観音」(岩波文庫、1979.3。171頁)と書いている。

* * *

『古寺巡礼』とは逆ルートになるが、薬師寺から北上して唐招提寺へ向かう(写真7)。ご存知の通り、鑑真和上が建立した寺院である。貞享5年(1688)二度目の奈良の旅でこの寺を訪れた芭蕉は、和上の坐像を拝して「若葉して御目の雫拭はばや」と詠んでいる。その和上を普照という僧が日本に連れてきた経緯を記したのが、井上靖の中編小説『天平の甍』である。

『古寺巡礼』とは逆ルートになるが、薬師寺から北上して唐招提寺へ向かう(写真7)。ご存知の通り、鑑真和上が建立した寺院である。貞享5年(1688)二度目の奈良の旅でこの寺を訪れた芭蕉は、和上の坐像を拝して「若葉して御目の雫拭はばや」と詠んでいる。その和上を普照という僧が日本に連れてきた経緯を記したのが、井上靖の中編小説『天平の甍』である。

物語の最後に近い場面を引用しよう。

遣渤海使小野国田守の帰朝は、普照に業行のことを諦めさせたばかりでなく、普照のためにもう一つの役割を持っていた。それは彼が、一個の甍を普照のために持って帰国したことであった。名宛は日本の僧普照となっており、それが唐から渤海を経て日本へ送られてきたものであることだけは判ったが、これを託した人物がいかなる者であるかは判らなかった。

甍は寺の大棟の両端に載せる鴟尾であった。(中略)普照は、送主がたれであるにせよ、大乱の唐を出て、渤海を渡り、いままた日本の自分のところへ届けられた一個の瓦製の異形の物体を、ある感慨をもって眺めた。

鴟尾は長い間、東大寺の普照の住む寺坊の入口に置かれてあったが、それが日本へ来てから三月目に、普照の許から唐招提寺の工事の司である藤原高房のもとに差し出された。

唐招提寺の主な建物が大体落成したのは(引用者注:天平宝字)三年八月であった。普照は唐招提寺の境内へはいると、その度にいつも金堂の屋根を仰いだ。そこの大棟の両端に自分が差し出した唐様の鴟尾の形がそのまま使われてあったからである。

(『井上靖全集 第十二巻』新潮社、1996年。101〜102頁)

普照は「大乱の唐を出て、渤海を渡り、いままた日本の自分のところへ届けられた」鴟尾に、苦労して和上を日本にお連れした自分の人生を重ねる。和上は既に身罷り、普照自身もそう遠くない未来にこの世を去る。しかし、自分のところに届いた鴟尾は、金堂に飾られ続けることもありうるのだ。実際、天平の世に普照が仰いだ鴟尾は、平成の大修理(平成12〜21年)によって「引退」するまで、実に1200年ものあいだ「天平の甍」として金堂の屋根を飾ったのである。

鑑真和上や普照たちの苦難の道のりには到底及ばずとも、本日朝から夕方まで奈良を歩き回ってくたびれ果てた一行は、唐招提寺前からバスに乗ってJR奈良駅へ向かった。2日目の日も暮れてゆく。(つづく)

[付記]

東日本大震災から13回忌となった今年、4月15日から6月11日まで多賀城市の東北歴史博物館にて特別展「東日本大震災復興祈念 悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」が開催されます。普段は唐招提寺でも実際にお目にかかることができない唐招提寺の鑑真和上坐像(国宝)もお出ましになるということですので、足を運んでみてはいかがでしょうか? なお、宮城学院女子大学はキャンパスメンバーズに加入していますので、本学の学生は受付で学生証を提示すると半額で鑑賞することができます。詳細は、学内に掲示されているポスターや、東北歴史博物館のホームページなどでご確認ください。

[i] 詳しくは竹内昭「〈凍れる音楽〉考:異芸術間における感覚の互換性について」(『法政大学教養部紀要 人文科学編』96、1996.2)を参照していただきたい。インターネットでPDFファイルをダウンロードすることもできる。