一般教育科の間瀬幸江と申します。

宮城学院にやってきてそろそろ2年が経とうとしています。着任して日はまだ浅いですが、「宮城学院大好き度」では、教員のなかで5本の指に入るのではと自負しています(本当は一番と言いたいのですが遠慮しているのです笑)

担当しているのは、フランス語とフランス文化に関する授業です。また、演劇に関する研究をずっと行ってきた関係で、西洋演劇に関する授業や、戯曲を読んで分析する授業なども持っています。それから、昨年12月13日に行われた「第一回クリスマス・マーケットin宮城学院女子大学」の企画運営に関わったり、宮城学院礼拝堂にあるステンドグラスを作ったフランス人作家ガブリエル・ロワールのことやステンドグラスのことを少しずつ調べたりもしています。20世紀前半フランスでの挿絵本出版に関する研究を数年前から続けています。

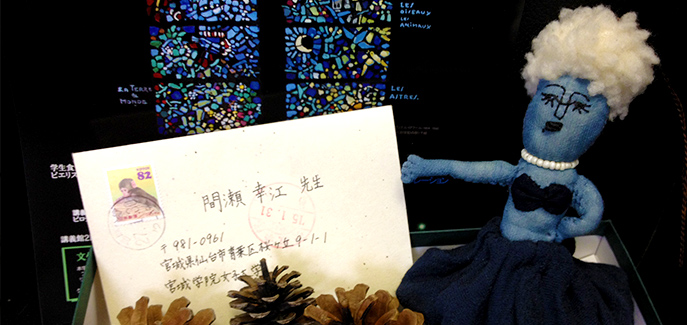

(写真上:私の宝物たち:ガブリエル・ロワールのステンドグラス下絵、宮城学院中庭で拾った松ぼっくり、 黙ってただ世界を見つめる我が分身、「よぞら姐さん」)

つい先日、この1年間フランス語の授業を受講していたある学生から手紙をもらいました。

「まず、最初の授業で覚えていることは、フランスでは、これから教えてもらうこの言葉が、その国に住む人の日常語なんだなあと実感したことです」と書いてありました。

彼女、さらりと書いていますがこの気づきは、すごいことです! 出会ったことが全くないはずのものに、確かに出会えたように感じたと、彼女は書いてくれている。彼女がなにゆえにこう思ったのか彼女に直接聞いてみるよりほかはありませんが、ただ私はいつも、私がフランス語話者でありその文化圏に関わっている人間だということを、授業中に学生たちに感覚的に理解してもらうことを念頭においています。それが彼女に伝わったのだとしたら嬉しいことです。

ネイティヴ話者でない私が(フランス語は19歳から始めましたし、喋るスピードも読むスピードも、たいして速くもありません)そんな気持ちでいられるのは、数年前のある出来事がきっかけです。

私は出張で、一ヶ月ほどパリに滞在していました。ところが、パリに到着後数日して、妹からメールが一本。当時中学生だった、彼女の息子つまり私の甥が、夜半を過ぎても帰宅しないというのです。不安を覚えつつ一晩たち、再度日本に連絡してみましたが依然として連絡がないとのことでした。私は本当にひどく不安になりました。でも、出張の目的を果たすべくノルマをこなす必要がありました。不安に駆られて混乱している場合ではありません。苦し紛れに私は、その日を過ごすルールをひとつ、決めました。

それは、「今日私が周囲の誰かに親切にするたびに、甥が彼の周囲の誰かに親切にされる」というルールです。そんなルールのゲームが実際に成立するかどうかなど、それこそ神様しかわかりようがないんですが(笑)そんな無茶な決め事に大真面目にすがるくらいですから、我ながら、相当苦しい気持ちだったのでしょう。

ところがこの日を境に、それまで20年近く抱いていた、「どうせネイティヴではないから、私のフランス語なんて」という後ろ向きの気持ちが、まるで「痛いの痛いの、トンデケ~」とばかりに消え失せてしまいました。

それまでの私は、フランスで外を歩いていて最寄りの郵便局への道を尋ねられた時「いや、ここの人間ではないので、すみません」と答えて立ち去っていました。バリアフリーには程遠いパリの地下鉄で、重いスーツケースを持ちましょうかと声をかけられても「いや、結構です、自分でできるので」と答えてひとりでうんこらしょと荷物を運んだものでした。親切に話しかけてくるその人が実は泥棒かもしれない、気を許して盗まれたら自己責任だそんなの、くらいに思っていました。当然、重い荷物を運んでいる人々に「手伝いましょうか?」と聞いたことなんて、フランスでは一度もなかった。フランスで店内に入るときには「こんにちは」を、出るときには「さようなら」を言うことが礼儀であると教わっていましたのでそうしていましたが、礼儀とはいえやりにくいなあ嫌だなあ恥ずかしいなあとずっと思っていました。

けれどもその日の私は違いました。

「ああ、郵便局ですねえ、私はここの人間ではないのでよく知らないんですが、そうですねえ、どこでしょうねえ、地図を持っていますから一緒に見ましょう。少しは助けになるといいんですが」

「こんにちは、荷物重いですよね、手伝いますね。下の車輪、私が持ちましょう……うわあ、ほんとに重いですね、私には無理だなあ……(道行く他の人に向かって)すみませんいいですか、手伝ってくださいお願いします」

「こんにちは……こちらのウインドー素敵ですね、気になって入ってきてしまったんですけど、見せていただいていいですか」「ありがとうございます、また来ますね、今度は是非大きなお財布を持って。では」

その日の私の言動をこうして日本語で書くと、ただのお喋り魔みたいです……「ウザイ」と言われてしまいそうなくらいに饒舌です……でも、フランスではこの「お喋り」はたいていウエルカムなのです。それが証拠に、私はこの日、たくさんの人の笑顔を見ることになりました。しかも、語りかけることにストレスがなくなったせいでしょう、あれ以来私のなかで、「日本語で話すこと」と「フランス語で話すこと」の区別は、感覚的なレベルでは、もう、なくなってしまったように思います。

振り返りますと、あの日の私がやったことは、「フィクションを本当のこととして信じること」でした。

フィクション:架空のこと。絵空事。

架空のことだと知りながらも(←このことががミソなんですが、これを細かく説明するとエッセイが5倍の行数になるので割愛します)、「それは存在する」と私が決めれば、それは存在するのだ、という考え方。私の親切が、誰か別の人の親切と同期し、甥を助けてくれるだろうという、フィクション。

小説をワクワクしながら読めるのは、読んでいる時だけは、私がその小説に出てくる人物の「存在」を信じているからです。

考えてみると、他人なんてみな、自分にとってはフィクションでしかないのかもしれません。人が頭の中で考えていることを、私にはひとつも分からないからです。だとすると、いわゆる「他人」は、「私」においては「存在」などしていないことになる。それでも、「きっとその人はしかじかのことを考えているのだ」と信じて、その人にアクセスし、その人の気持ちをおもんばかる。おもんばかっていますと伝えるために、言葉を使う。親切にするというのは、相手がそこで生活している、そこに存在しているということを、自分において信じた上で、それを態度に表すこと、なのかもしれません。

フランス語ができるようになりたかったら、フランス語話者にフランス語で親切に語りかけましょう! しかしこれは、他の言語でもきっと、文化の内実の差異こそあれ、同じことのはずです。

ところで、そうそう、甥はいったいどうしたのか、ですね。

彼はまったく無事でした。なんのことはない、部活の合宿の日程を、母親が間違えて記憶していただけでした!2日後の夜、合宿で疲れて帰宅した出会い頭に母親に泣かれ怒鳴られた彼こそいい迷惑です(振り回された私も!)。しかし彼のいいところはとにかくおもしろがり屋なところで、今では、息子を持つ心配性の母親の物語で脚本を書き、高校で映画を撮って学校祭で発表したりなどしているようです。いずれ、心配性の叔母と頓狂な甥の物語で脚本を書くから出演しろと言われたらどうしようかな。その場合は、叔母は大学のフランス語の教師という設定にして、宮城学院でフランス語を学ぶ学生さんたちにも出演願うことになるかも?

フランス語話者というフィクションを学生に伝える教師を巡るフィクション。なんだかちょっと、面白そうです。

(このエッセイは一部がフィクションです。実在の人物や団体などとは、関係のあるところとないところが、あります)

(写真上:クリスマス・マーケットの開会式をかねる礼拝の様子。普段宮城学院の礼拝の訪れたことのない方々が多数お越しくださいました。初詣ならぬクリスマス詣in宮城学院。年の締めくくりを賛美歌で味わった方々のご感想をお聞きしたかったです。)