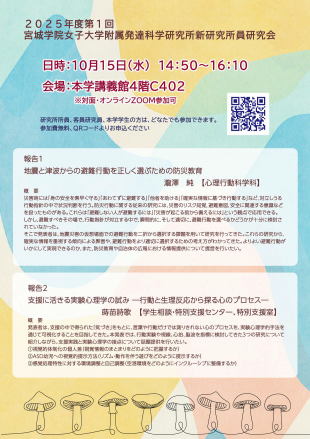

2025年度第1回宮城学院女子大学附属発達科学研究所新研究所員研究会を開催いたします。

対面またはZOOMでの参加が可能です。

研究会は、参加費無料、研究所所員/客員研究員/本学教職員/学生の方で、テーマに興味を持たれた方はどなたでも参加できます。

ぜひ、ご参加ください。

日時:10月15日(水)14:50~16:10

会場:本学講義館4階C402

申込方法:下記URLよりお申込ください。

/forms.gle/H8RuwJ5J6g3kWAGh9

【報告1】

地震と津波からの避難行動を正しく選ぶための防災教育

瀧澤 純 【心理行動科学科】

概要

災害時には「身の安全を素早く守る」「あわてずに避難する」「他者を助ける」「確実な情報に基づき行動する」など, 対立しうる行動指針の中で状況判断を行う。防災行動に関する従来の研究には, 災害のリスク知覚. 避難意図安全に関連する意識などを扱ったものがある。これらは「避難しない人が避難するには」「災害が起こる前から備えるには」という観点で応用できる。しかし,避難すべきその場で. 行動指針が対立する中で, 瞬間的に, そして適切に. 避難行動を選べるかどうかが十分に検討されていなかった。

そこで発表者は,地震災害の仮想場面での避難行動を二択から選択する課題を用いて研究を行ってきた。これらの研究から.確実な情報を重視する傾向による弊害や,避難行動をより適切に選択するための考え方がわかってきた。よりよい避難行動がいかにして実現できるのか.また,防災教育や自治体の広報における情報提供について提言を行いたい。

【報告2】

支援に活きる実験心理学の試み 一行動と生理反応から探る心のプロセスー

蒔苗詩歌 【学生相談•特別支援センター、特別支援室】

概要

発表者は、支援の中で得られた[気づき」をもとに、言葉や行動だけでは測りきれない心のプロセスを実験心理学的手法を通じて可視化することを目指してきた。本発表では、行動実験や視線、心拍、脳波を指標に検討してきた3つの研究について紹介しながら、支援実践と実験心理学の接点について話題提供を行いたい。

① 視覚的体制化の個人差(視覚情報のまとまりをどのように把握するか)

② ASD幼児への視覚的提示方法(リズム・動作を伴う遊びをどのように提示するか)

③ 感覚処理特性に対する環境調整と自己調整(空港環境をどのようにインクルーシプに整備するか)